- インドの経済成長は著しく、今後も成長が期待できる

- インドの株価は日本や米国の株価と違う動きをする(リスク分散となる)

- 最近は低コストで魅力的なインドファンドも増えてきた

- インドのファンドにトライしてみる価値は十分アリ!

こんにちは。ノマエイスケ(https://twitter.com/banker_papa_E_N)です。

最近、インドの投資信託がずいぶん売れているようです。各ネット証券のランキングを見ても、上位にインド関連ファンドがランクインしています。

今回は、インドへの投資をテーマに、インドの国内情勢や、株式・投資信託の各種データ比較について解説します。

「実際にインドへの投資ってどうなの?!」と思われている方、必見です🎵

インドのココがすごい!経済成長は長期的に続く!?

1.人口は中国を抜いて世界1位!人口構造も理想的

世界で最も人口が多い国はどこか?

国連の推計によると、総人口が14億2,500万人を超えたインドが、中国を抜いて世界一になったようだ。

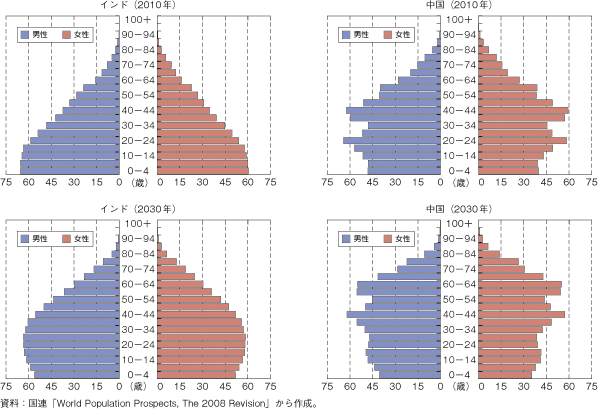

人口の数だけではない。”経済成長”という観点でみた時、インドは人口構成の中身も優れている。中国の平均年齢が38歳なのに対し、インドの平均年齢は28歳だそうだ。若年層が多く、それだけ労働力が豊富なのである。

表1 インドと中国の人口予測(白書・審議会データベースより引用)

さらに、インドは2060年代まで総人口は17億人まで増え続け、2050年まで人口ボーナス期が続くと言われている。

人口ボーナス期 :

生産年齢人口(15歳~64歳)がそれ以外の人口の2倍以上に達する状態

人口ボーナス期は、豊富な労働力のおかげで個人消費が活発になる一方で、高齢者が少なく社会保障費が抑えられるため、経済にとってプラス要因となる。

つまり、インドは長期的な経済成長が期待される。

2.高い成長率!GDPは2025年に日本を抜いて世界4位へ

インドの経済成長は著しい。

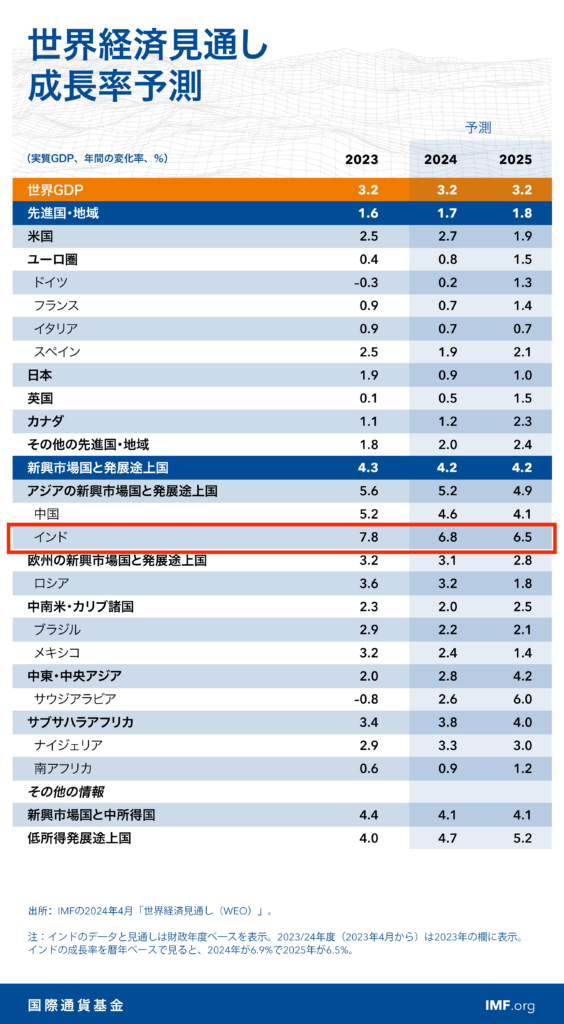

表2は、国際通貨基金(IMF)が2024年4月に発表した世界経済見通しだ。

表2 世界経済見通し(IMF)

ご覧のとおり、インドの成長率見通しは(やや右肩下がりではあるが)どの国と比較しても際立って高い。

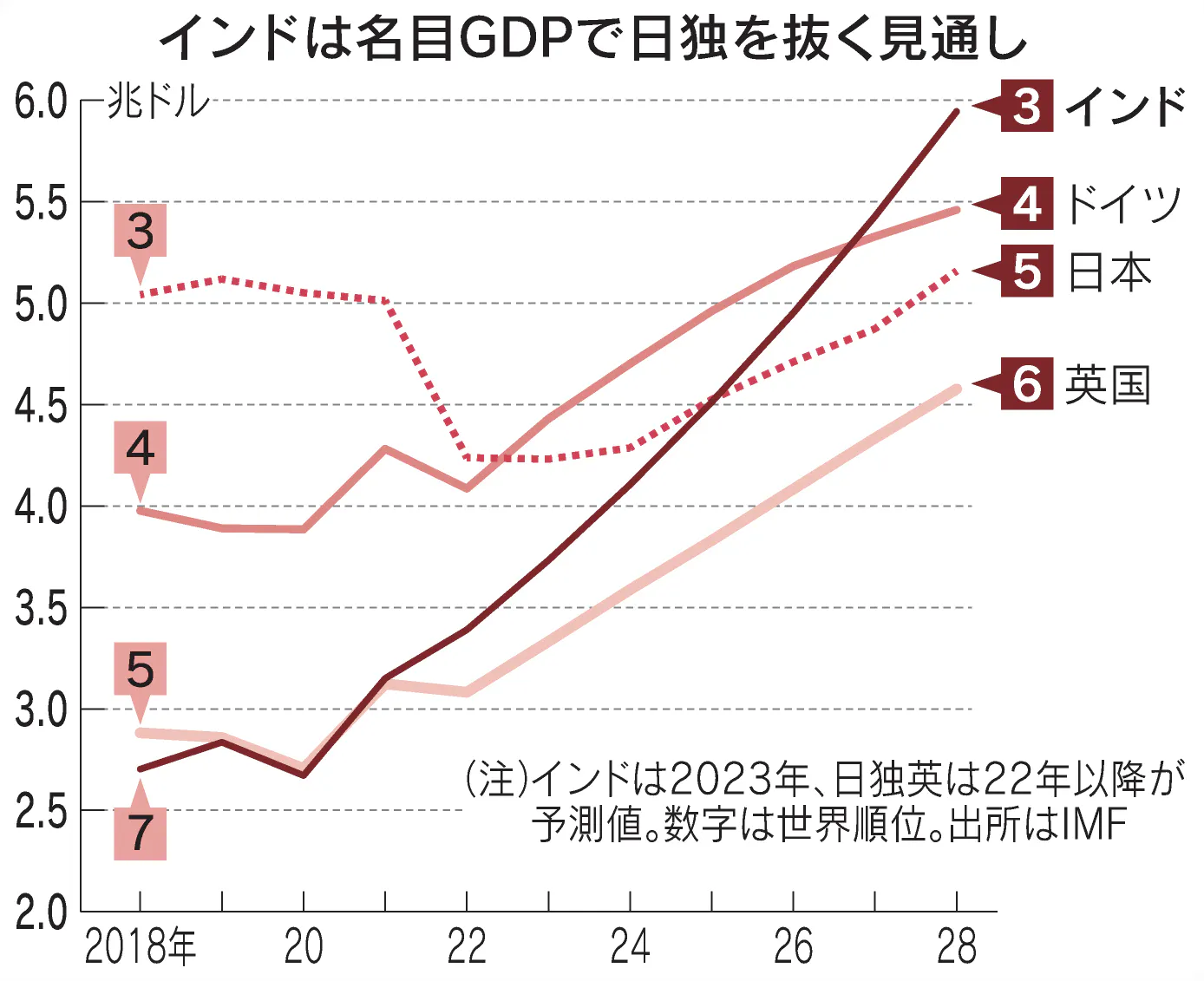

さらに、表3をご参照いただきたい。

表3 インドおよび各国の名目GDP予測(日本経済新聞より引用)

IMFの推計によると、インドの名目GDPは2025年に4.3兆ドル(約670兆円)となり、日本を抜いて世界4位に浮上する。

さらに、2027年にはドイツも抜き、世界3位に浮上する見通しだ。

インドは着実に経済成長を遂げる見通しであることがわかる。

3.モディ政権の本気!巨額のインフラ投資

インドの弱点=インフラが弱い

インドは経済成長のスピードが著しい一方で、インフラ整備が追いついていないという弱点がある。

具体的な事例を2つほど紹介する。

(1)

IT企業の集積地として有名な都市ベンガロールは、「インドのシリコンバレー」と呼ばれており、米ゴールドマン・サックスをはじめ、世界の名だたる企業が進出している。

国内外から多くの企業やIT人材が集まったため、ベンガロールでは空前の不動産開発ラッシュが起きた。

その際、街の排水機能が脆弱なまま大規模な開発を進めたことが災いし、2022年にインドのIT産業全体を揺るがすほどの大洪水が発生した。

今後も大洪水が起きると予想されているが、まだインフラ整備はほとんど進んでいないのが実情である。

(2)

2023年に東部オディシャ州にて、288人が死亡する列車衝突事故が発生した。過去20年間において最悪の列車事故となったのだが、原因は運行システムの故障だった。

日本では当たり前のように導入されている列車衝突防止システムも、インドでは2%程度しか整備されていないとされる。

そもそも、インドの鉄道は98%が英国の植民地時代(1870年代〜1930年代)に整備されたものであり、そのほとんどがメンテナンス不十分と見られている。

人口増加が進むインドにおいて、インフラ整備は重要かつ緊急の課題なのである。

モディ首相による本気のインフラ対策

政権3期目を目指すモディ首相は、インド経済を世界トップに引き上げようと”やる気満々”であり、そのためには自国の弱点であるインフラ整備を早急に進める必要があると考えている。

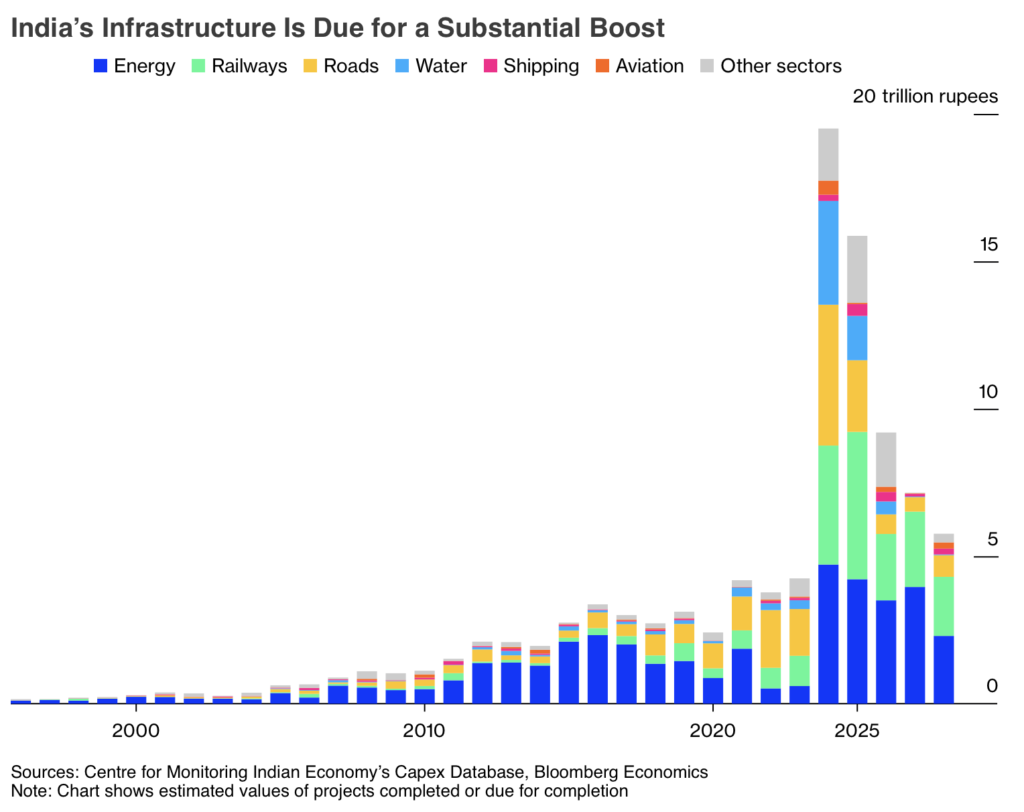

表4は、ブルームバーグがまとめたインド政府のインフラ投資予算である。

表4 インド政府によるインフラ投資予算(Bloombergより引用)

インドは2030年までの6年間で、鉄道や道路、港湾、水路などの重要なインフラを整備するため、143兆ルピー(約270兆円)を投資するされている。

あまりに巨額で私はいまいちピンとこないが、表4のグラフをご覧になれば、いかに急ピッチでインフラ整備を進めようとしているかがわかるだろう。

インフラが弱いままでは、せっかく海外からインドに集まった多くの企業や人が国外に退去してしまう可能性が高まる。それではインドの経済成長にとって大きなマイナスなのだ。

インド株式のパフォーマンスが高い?日米株式とも比較してみよう

インドの経済見通しや国内事情はざっくりと把握できたところで、実際にインドへ投資する際の基本的な情報や参考指標を押さえておきたい。

インドの代表的な2つの株価指数「SENSEX」と「NIFTY50」をチェック

まず、インドには以下の代表的な2つの株価指数がある。(日本では日経平均株価やTOPIXが代表的だ。)

- BSE SENSEX

-

ボンベイ証券取引所(BSE)に上場している主要30社の株価より算出される株価指数

- NIFTY50

-

国立証券取引所(NSE)に上場している主要50社の株価より算出される株価指数

2つの株価指数はほぼ同じ動き

表5は、SENSEXとNIFFTY50の5年間の動き(パフォーマンス)を比較したものだが、ほぼ差はない。実は指数に含まれている銘柄の多くが重複しているのが主な理由だ。

表5 SENSEXとNIFTY50の比較(5年間) Google Financeより引用

最近登場しているインドのインデックスファンドは、これら株価指数のどちらかをベンチマークにしていることが多い。

ご覧のとおり、ほとんど差はないので、特にどちらのベンチマークのファンドが有利・不利ということはないだろう。

インド株式の直近5年間パフォーマンスは米国株式の2倍

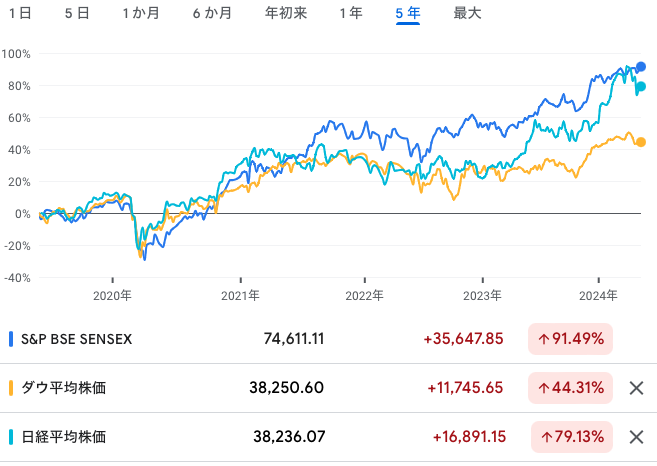

表6は、インドのSENSEX、日本の日経平均株価、米国のNYダウを5年間で比較した表である。

表6 SENSEX、NYダウ、日経平均株価の比較(5年間)

Google Financeより引用

ここ5年間の株価パフォーマンスは、SENSEX(+91%)>日経平均株価(+79%)>NYダウ(+44%)という結果になっている。

つまり、この5年間の比較においては、インド株式のパフォーマンスは、米国株式の約2倍ということになる。

今後も同様のパフォーマンスを維持できるかはわからないが、引き続き高いレベルの経済成長が期待できることは、前述のとおりだ。

さらにインド株式について特筆すべきは、日米株式と違う動きをするところ

インド株式の特徴の一つに、日本株や米国株と違う動きをするという点がある。もう少し専門的な言葉でいうと、日米株とインド株は、相関関係が低いということだ。

表7 インド株式の相関係数(ピクテ・ファンドウォッチより引用)

表7は、インド株式と各先進国株式との相関関係を示している。ご覧のとおり、インド株式は他の株式と相関係数が低く、つまり連動性が低い。

相関係数:

値動きの連動性を示す数値で、−1から1の範囲で表される。

数値が−1に近いほど、それぞれの資産は逆の動きをする傾向にあり、数値が1に近いほど同じ動きをする傾向となる。なお、数値が0に近い場合、連動性はないことを示す。

つい直近も、日本株と米国株は大きく下落する局面があったが、インド株は実はそこまで下落していない。

インド経済は強力な内需に支えられているため、日米をはじめとする先進国株式の動きには左右されにくいためだ。

つまり、インド株式をポートフォリオに組み入れることで、一定のリスク分散になるということである。

オルカンをはるかにしのぐファンドも?!インドの投資信託が充実してきた

最近はインドの投資信託のラインナップも充実してきた。特に、信託報酬等のコストが非常に低いインデックスファンドが増えてきた。

数年前、私がバンカーだった際、インドの投資信託といえば「コストが高い」のが当たり前だった。インドの税法の関係で、どうしてもコスト高にならざるを得ないと、運用会社から説明を受けたことがある。

よって、「最近はこんな低コストのインドファンドができるなんて…(素晴らしい!)」というのが素直な感想だ。

では実際に、インドの投資信託のリスクやリターンはどうなのだろうか。まだ募集開始から間もないファンドもあって恐縮だが、いくつかのインド関連ファンドと、今人気のeMAXISオールカントリー(以下「オルカン」)とを比較してみよう。

HSBC・インド・インフラ株式オープンの圧倒的なパフォーマンス

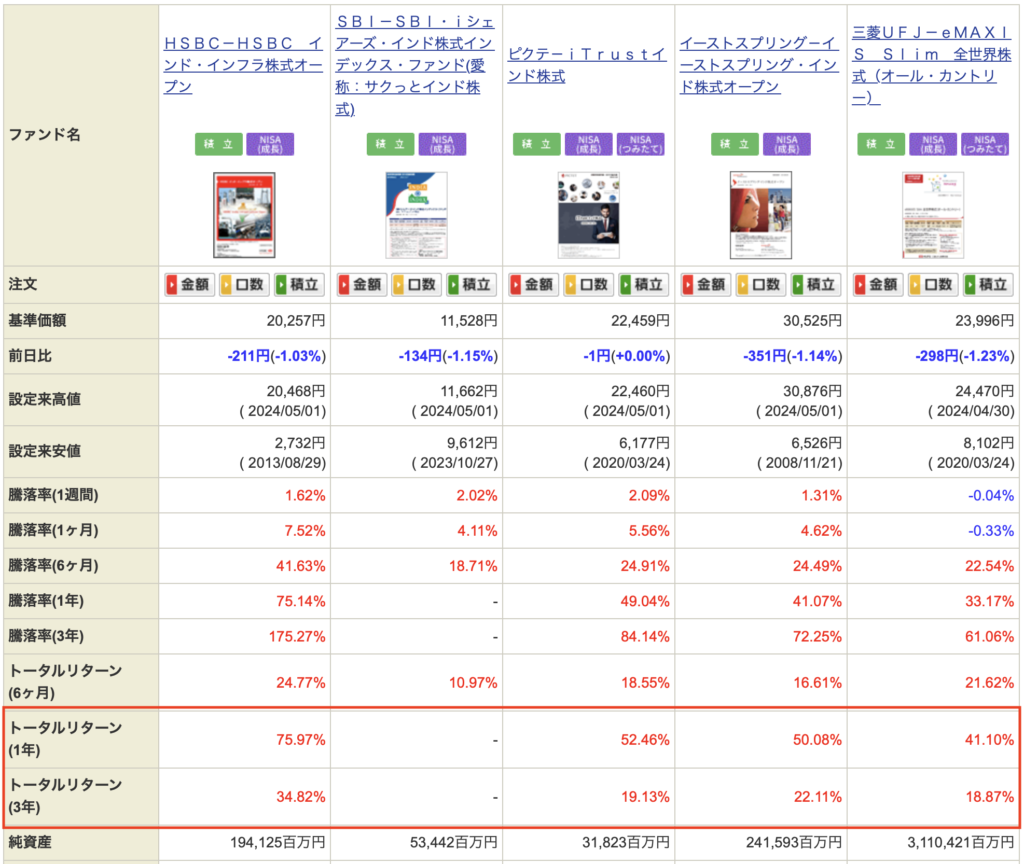

表7は、SBI証券のホームページを活用し、4つのインド関連ファンドと、多くの方が投資しているオルカンを比較したものだ。(左から4列がインド関連ファンド、一番右の列がオルカンである。)

表7 インド関連4ファンドとオルカンの騰落率・トータルリターン比較(SBI証券より)

表7のうち、赤枠は1年間および3年間のトータルリターンの比較だ。

あくまでも結果論だが、一番左列のHSBC・インド・インフラ株式オープン(以下「HSBCファンド」)のパフォーマンスの良さが際立つ。短期および長期で比較しても、オルカンよりはるかにリターンが大きい。

要因として、前述したインド政府による巨額のインフラ投資が大きく影響している。インドのインフラ関連企業の株価は大きく上昇しており、HSBCファンドはそれらインフラ関連企業の株式によって構成されている。インデックスファンドのパフォーマンスを上回る数少ないアクティブファンドの一つだ。

表8 インド関連ファンド シャープレシオ比較(SBI証券より)

加えて表8は、SBI証券で取り扱っているすべてのインド関連ファンドのシャープレシオを高い順に並べたものだ。(インドの投資信託に限らず、投資信託を選ぶ際はこのシャープレシオという指標を確認することをオススメする)

このHSBCファンドはシャープレシオも高く、優秀なファンドであることがわかる。

シャープレシオ:

運用の結果、リスクに見合うリターンをあげたかどうかを測る指標。数値が大きいほど良いとされる。

ただし、同じカテゴリー同士のファンドで比較しないとあまり意味がない。

インドの投資信託は相対的にリスクが大きい

表9 インド関連4ファンドとオルカンの標準偏差(リスク)比較 SBI証券より

表9は、先ほどのインド関連4ファンドと、オルカンの標準偏差を比較したものだ。

標準偏差:

データや数値の”平均値からのズレ”または”バラつき”を指し、投資の世界では「リスク」そのものを指す。

数値が高いほど、数値のバラつきが大きい=リスクが大きいことを意味する。

ex)標準偏差が10、年間のリターンが5%の投資信託があった場合、およそ70%の確率でその投資信託のリターンは5%±10%におさまり、およそ95%の確率でリターンは5%±20%におさまる。

短期的な標準偏差(1年)においては、インドの投資信託とオルカンの間に大きな差はないが、長期的な標準偏差を見比べると、インドの投資信託の方がオルカンよりリスクが大きい(標準偏差の値が大きい)ことがわかる。

投資信託を選ぶ際、そのファンドがどのくらいリスクが大きいのかは、この標準偏差を確認すればわかる。SBI証券や楽天証券、その他ネット証券でも簡単に確認することができる。投資をする前にきちんとチェックしよう。

コストが低い魅力的なインデックスファンドが増えてきた

表10は、SBI証券が取り扱うインド関連ファンドにおいて、信託報酬が低い順で並べたものである。

表10 インド関連ファンド 信託報酬比較(SBI証券より)

ご覧のとおり、上位5ファンドは信託報酬が0.5%を切っている。

SBI証券が取り扱うインド関連ファンドの中で、最も信託報酬が低い「au-auAM Nifty50インド株ファンド」は、本年4月26日に信託報酬を0.4675%→0.297%に引き下げた。0.3%を切る水準とは…新興国ファンドもここまで来たか、と思う。(同ファンドは楽天証券でも取り扱い有)

信託報酬額は、パフォーマンスに直結する重要な要素なので、低い水準であるに越したことはない。お試しで少額からポートフォリオに組み込んでみるのも一つだ。

まとめ

- インドの経済成長は著しく、今後も成長が期待できる

- インドの株価は日本や米国の株価と違う動きをする(リスク分散となる)

- 最近は低コストで魅力的なインドファンドも増えてきた

- インドのファンドにトライしてみる価値は十分アリ!

昨今は、中国の国内景気が冷え込んでいるため、インドが中国に変わる成長国という見方が増えてきている。

まずは低コストのインド関連ファンドを少額からポートフォリオに組み込んでみてはいかがか。

将来的に、経済成長の大きな恩恵を受けられるかもしれない。

png.png)

コメント